9月上旬,在中国记协组织下,全国各地40名新闻工作者赴内蒙古自治区通辽市和赤峰市,开展“牢记嘱托逐绿前行讲好高质量发展故事”主题调研培训活动,共同探寻塞北大地持续推动产业优化升级、实现绿色发展的足迹。本报记者有幸参加此次活动,在感叹于新时代内蒙古自治区生态经济建设成就的同时,深深体会到市场监管部门持续推进“放管服”改革、营造良好营商环境,为草原人民开辟了发展致富的新路。

黄毯悄然换绿坪,古原无语释秋声。无边碧翠凭羊牧,万马飞歌任欢腾……自古以来,每一名踏上塞北草原的来客,都会被这里旖旎的风光、富饶的物产、淳朴的民风所吸引。如今,在推进中国式现代化的新征程中,内蒙古自治区牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念,坚定不移走以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展之路,其中凝聚着市场监管部门的辛勤汗水。请随着记者的脚步,一览新时代草原发展的美丽画卷。

林下经济现新绿

通辽市,意取通达辽阔、近悦远来。这里地处东北、华北两大经济区节点,雄踞蒙东咽喉之地,素有“七省通衢”的美誉,也是重要的能源、冶金、建材工业基地。

在通辽市科尔沁区庆和镇,有一片枝繁叶茂、长势喜人的防沙治沙基地——“中国记者林”。记者走入林间,一片碧绿映入眼帘,葱郁的树木,清脆的鸟鸣,清新的空气,令人身心愉悦、倍感振奋。可谁曾想得到,二十多年前,这里还是黄沙漫天、寸草不生。“只要睁开眼,满眼都是沙,窗缝中、头发上、鼻孔里。风吹沙埋,总有搬不完的家。”庆和镇庆和村62岁的老村支书姜海回忆道。

2000年,在中国记协的倡议下,全国各地的新闻工作者通过捐种树木,培育出这片“中国记者林”。历经23载,当初的一棵棵幼苗,已经成长为今天茂密的树林,在科尔沁大地上筑起一道绿色屏障,也给当地村民搭起了致富桥梁。

“没有树林就没有庆和镇的今天。”姜海对记者说。“植树造林带动的产业发展,不仅大大改善了这里的生态环境,还让当地村民吃上了‘林业饭’”。

在庆和镇,记者见到一片片结满红色果实的沙棘树林,林间不时闪过村民忙碌的身影。他们或是修剪沙棘苗,或是采摘沙棘果,一旁的技术人员时不时指导着他们。

“我们公司在庆和镇片区种植了近3000亩沙棘等蒙药材,为村民创造了不少就业机会。”陕西海天制药有限公司有关负责人说。在不久的将来,庆和村计划成立中药材种植合作社,以种植桔梗、防风、黄芪等中草药为主,发动村民集体参与、共同致富。

一个新兴产业的发展,恰如树木的成长,需要阳光、雨露、土壤等环境因素的综合孕育。庆和镇林下经济的发展,离不开自然条件、引资项目、优惠政策的助力,也需要良好的营商环境给予支持。

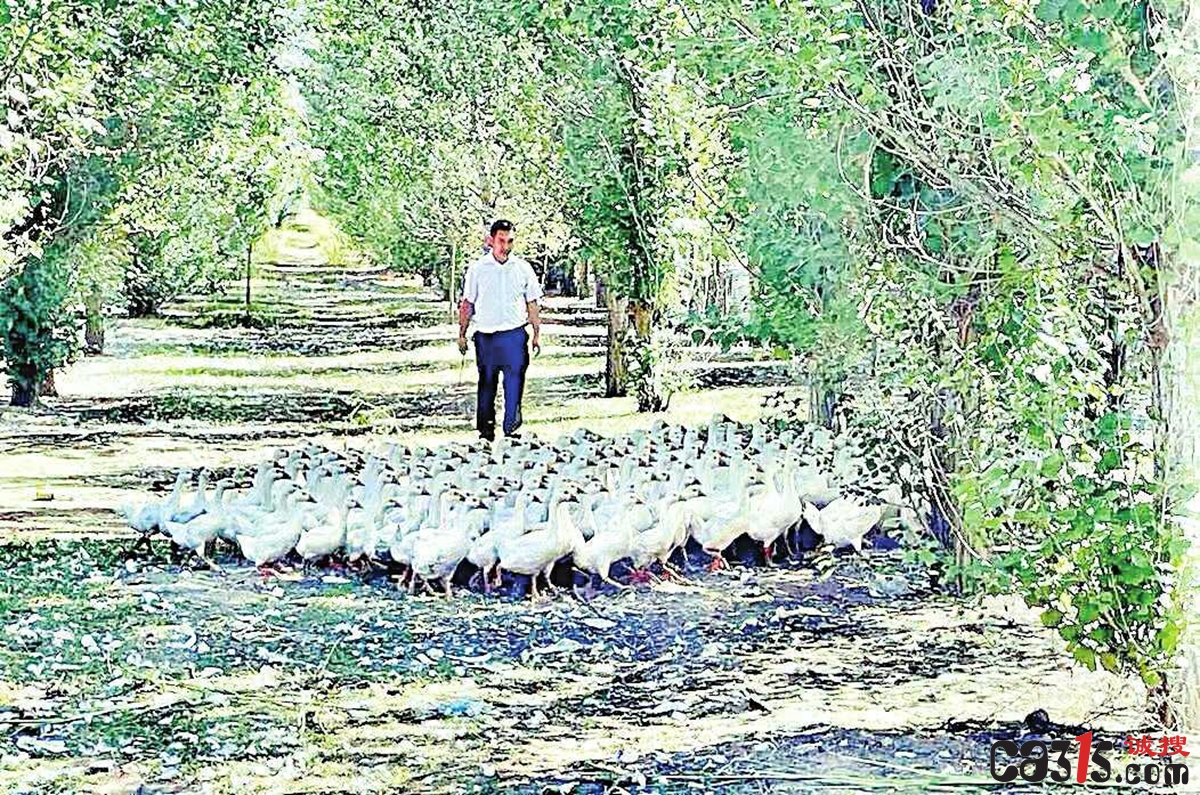

记者了解到,庆和镇市场监管部门从知识产权、食品安全、质量发展、消费引导等多方面发力,对当地企业开展指导帮扶,积极引导其增强品牌意识、质量意识,保障沙棘种植、生态养鹅等新兴产业健康发展。

如今,庆和镇不仅告别了风沙漫天的旧景,更为各村发展壮大集体经济发掘了“第一桶金”,实现16个村集体经济收入超2000万元,推动了“沙棘小镇”“中医药种植示范镇”建设。

目前,庆和镇沙棘栽植面积达到2.5万亩,套种的中药材在2万亩左右。昔日的“荒废”土地真真正正变成了带动村民富、村屯美的生态绿色聚宝盆。

营商环境铺新路

“沙棘小镇”的兴盛,映射出通辽市营商环境持续改善,为各行各业的发展铺平了道路。

记者在采访中了解到,通辽市市场监管局聚焦知识产权、监管执法、食品安全、政务服务、消费升级等方面存在的难点堵点,持续推进“放管服”改革,落实助企纾困政策,全力打造便捷高效、助企利民的营商环境。

针对当地沙棘种植加工等产业发展迅速的现状,该局以数字技术为牵引,积极推进“数字食安”试点工程建设,打造连接政府监管部门、餐饮服务单位和社会公众的“透明厨房”,提升智慧化监管效能。同时,不断完善消费维权工作机制,强化监管执法,加强消费教育引导,打造放心消费环境。

为推动企业把“知产”变“资产”,解决融资难、融资慢等问题,该局通过政策引导、业务培训、搭建平台、靶向服务等措施,引导帮扶经营主体运用专利、商标等知识产权进行质押融资,拓宽融资渠道,大力推进知识产权质押融资工作,让知识产权质押融资惠及更多企业,为企业注入解决资金难题的“源头活水”。

针对初创企业面临的实际困难,该局开展“百人百企”走访调研和“一人一企”分包负责工作,以“专家式”巡回问诊的方式,对包联企业进行“点对点”帮扶指导,建立助企档案,制定“一企一策”帮扶方案,由包联干部亲自指导落实,助力企业提质升级。持续指导各旗县市区开展地理标志证明商标、产品申报工作,有力提升特色产品质量、品牌和社会影响力。

企业的发展离不开规范有序的市场环境,该局全面推进公平竞争审查制度实施,为各类经营主体营造稳定、公平、透明、可预期的市场环境。积极推行服务型执法,印发《全面推行市场监管服务型执法助力优化营商环境的实施意见》,从转变思想观念、转变执法理念、转变监管方式入手,在事前、事中、事后三个环节创新制定全链条服务机制和具体措施,把服务贯穿于监管执法全过程。

传统产业谱新曲

在赤峰市,草原与平原相拥过渡,“七山一水二分田”的自然地理风貌,让这里同时拥有高山、流水、平原、稻田等多样地貌,不同的民风习俗和地域文化在这里融合,形成多姿多彩的风土人情。

今年春节假期刚过,赤峰市红山区的羊绒制品企业便早早开工。各生产车间生产线开足马力,加紧完成产品订单。

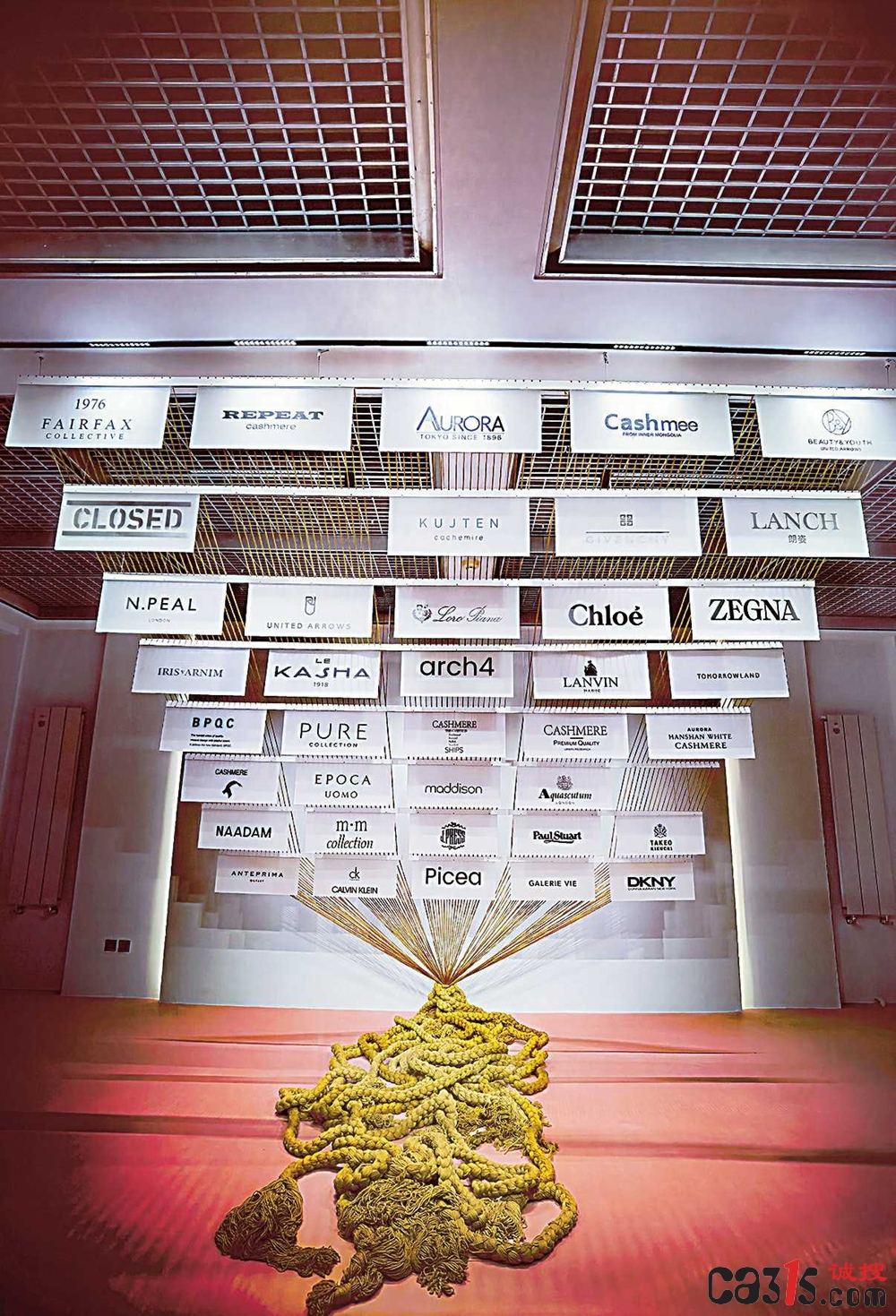

世界羊绒70%产在中国,中国羊绒70%产在内蒙古,内蒙古羊绒25%产在赤峰。赤峰市目前已经成为国内较大的羊绒集散地,每年有1000多吨羊绒从这里运送到世界各地,形成了以梳绒、纺纱、羊绒制品加工为主的生产加工体系。

赤峰羊绒纺织工业有着悠久的历史。进入新时代,在市场监管等多部门的努力下,当地羊绒产业正在加快转型升级的步伐,向着绿色发展的目标迈进。

记者来到赤峰市东黎绒毛制品有限公司(以下简称东黎公司)羊绒加工厂,见到车间内一派忙碌景象。该公司拥有自主研发并获国家发明专利的风吸式自动化羊绒联合分梳机生产线22条,生产技术达到国际先进水平。如今,面对绿色无污染制造的发展趋势,该公司正积极探索羊绒生产绿色标准。

得知这一消息,内蒙古自治区市场监管局二级单位——内蒙古纤维检验局技术人员协助东黎公司起草了《羊绒行业绿色供应链管理企业评价指标体系》,同步推进绿色工厂和绿色产品标准的审定工作,为企业走绿色发展之路提供支持。

同时,赤峰市市场监管部门从知识产权、品牌培育等角度,为当地羊绒产业可持续发展提供帮扶。

赤峰市市场监管局积极引导企业挖掘商标价值,助力东黎公司以38枚商标专用权质押方式,在赤峰市红山区农村信用合作联社虹桥分社成功融资贷款3000万元,有效盘活企业“知产”。

东黎公司注册的“东黎”牌商标在社会享有较高知名度,品牌价值丰厚,但其商标价值并未得到充分发挥。

赤峰市市场监管局商标无形资产业务受理窗口人员得知企业有融资需求后,主动为企业提供帮助,一方面协助与红山区农村信用合作联社虹桥分社协调对接,另一方面为企业提供面对面指导、“一对一”服务,帮助企业策划、制定商标权质押融资方案。该局第一时间向国家知识产权局递交商标权质押融资申报资料,帮助企业以最短时间获准了商标专用权质押登记。

优化服务建新功

赤峰市羊绒产业的转型升级之路,离不开营商环境的持续改善和助力。

记者在采访中了解到,今年以来,赤峰市市场监管局全面推进“优化职能职责、优化工作流程”(“两优”)专项行动,大力推行行政许可审批事项“四办”(“网上办、下放办、委托办、一次办”),在审批上提速、在便民上提效、在服务上提质,着力打造审批更少、流程更优、效率更高、服务更好的营商环境。

目前,“两优”专项行动取得一定成效,企业和群众办事成本大大降低,解决了企业和群众办理许可事项“成本高”、新办企业咨询业务修改材料“跑腿多”、在办企业上报准备“材料繁”等问题。截至目前,该局仅取消纸质材料申报一项改革,就为企业和群众累计减少跑腿上万次,大大减少了企业和群众支出成本和“脚底”成本。

该局在推动政务诚信及政务服务品牌应用方面,建立健全优化提升营商环境长效机制,积极宣传贯彻落实上级方针政策、法律法规,营造诚实守信、公平竞争的市场环境;充分发挥平台政企联系作用,及时发布市场监管部门“放管服”改革、优化营商环境的政策措施,为经营主体了解政策、享受政策提供渠道。

在经营主体保护方面,赤峰市市场监管局健全完善知识产权协同保护机制,积极开展以打击商标专利侵权行为为重点的知识产权保护专项行动,严厉查处各类商标、专利侵权假冒违法行为,依法保障权利人合法权益,有效净化市场环境。

该局制定一系列方案和措施,放宽经营主体准入条件,取消名称核准人工查验,推行住所自主申报承诺制,全面推动“网上办”“掌上办”“一次办”和电子营业执照、电子印章应用,对新技术、新产业、新业态、新模式等实行包容审慎监管。同时,该局通过系统培训、以干促学等方式,提高登记人员和帮办代办人员的业务水平和实践操作能力,为企业提供规范化、标准化、高效化的登记管理服务。

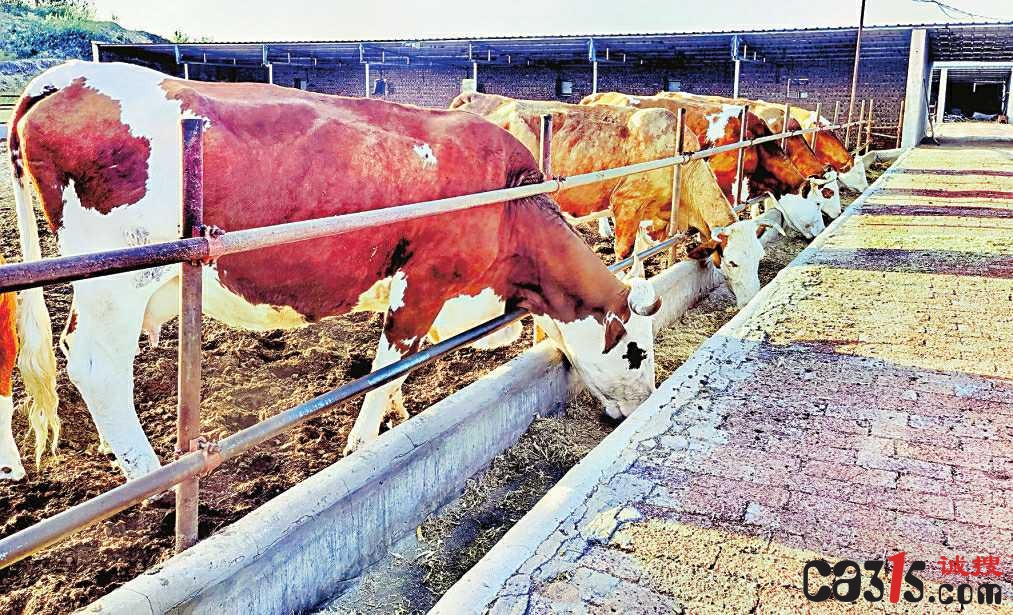

一路走来,九月的草原秋意渐浓。塞北大地处处牛羊肥壮、牧歌嘹亮,收获的欢声笑语荡漾在每一座旗屯村庄。举目远眺,内蒙古自治区高质量发展的新绿,正孕育在这片活力勃发的草原之上。郑晓可/摄影报道